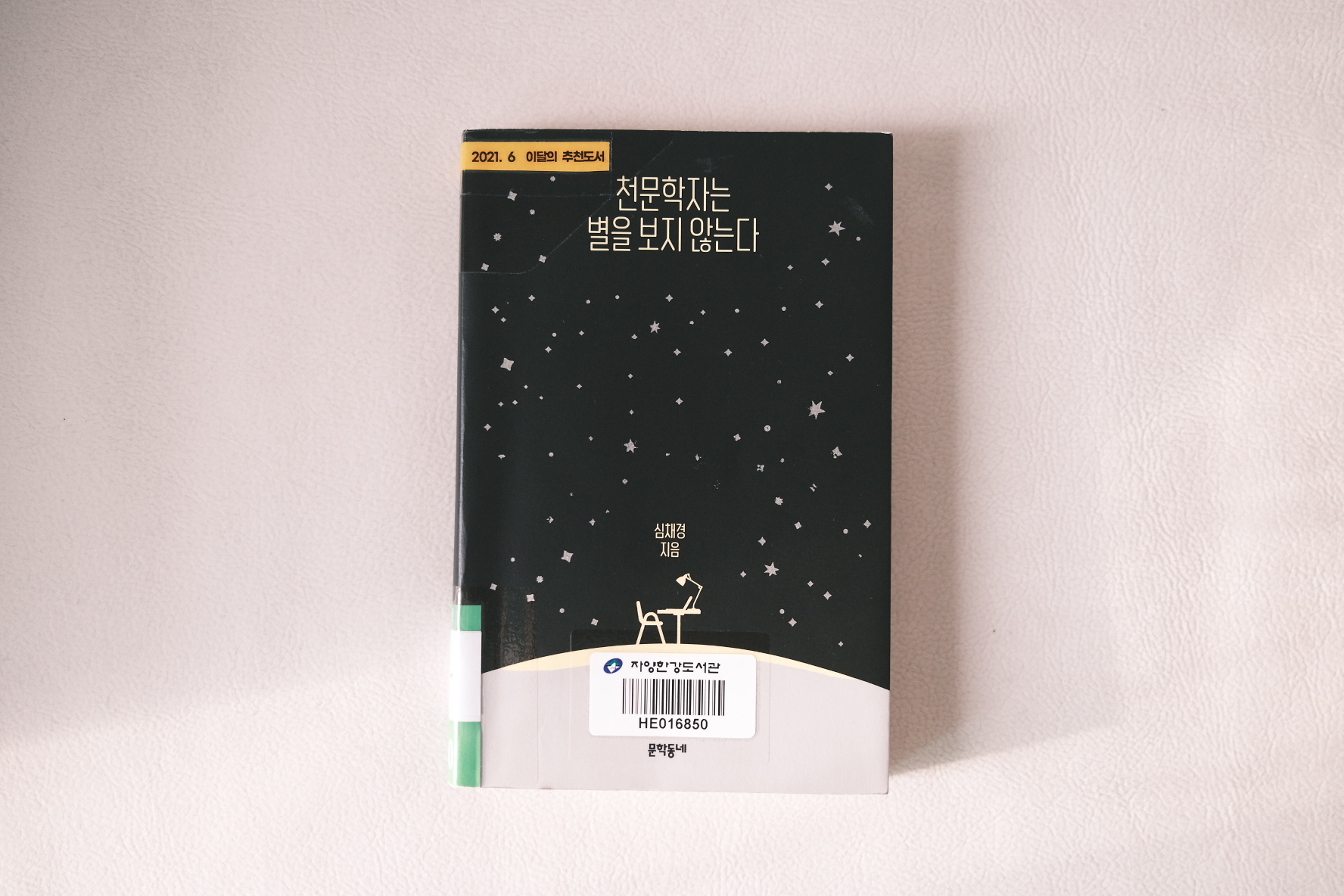

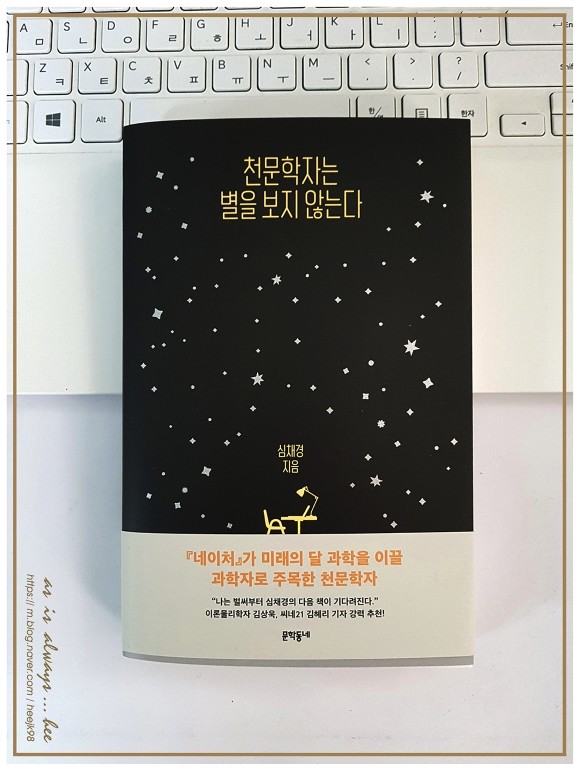

오늘은 천문학자의 산문. 천문학자는 별을 보지 않는다는 책을 리뷰해 보려고 합니다.소냐가 이 책을 선택한 이유 온라인 서점에 들어가 팝업으로 나온 책을 보게 되었습니다. <천문학자는 별을 보지 않는다> 요즘 천문대에 다니는 우리 아이는 별에 대해 자주 이야기합니다. 또한 트렌드서에서도 우주 산업에 대해 언급하고 있습니다. 천문학자라는 단어에 훨씬 끌렸어요.

게다가 ‘네이처’가 미래의 달 과학을 이끌 과학자로 주목한 천문학자라고 적혀 있지 않을까요? 네, 저는 전문가 존경합니다. 그들만이 할 수 있는 이야기를 사랑합니다. 천문학자들은 별에 대해 어떻게 이야기하는지 매우 궁금해요.

또 하나 저자 소개를 보면 저자가 여성이었어요. 얼마 전에 읽은 랩걸이라는 책이 정말 인상적이었거든요. 한 여성 과학자의 이야기. 그녀의 연구 열정에 감동하지 않을 수 없었습니다. 여성만의 서사 그것에 끌리기도 했지만 여성 특유의 감성이 전해져 왔습니다. 이 책의 저자도 공통점이 있잖아요. 여성 과학자 그래서 더 읽고 싶어졌어요.

저는 이 책을 지하철에서 읽기 시작했어요. 사실 지하철을 타고 내려서 책을 읽는데 번잡한데도 집중이 잘 됐어요. 그만큼 마음에 들어요.

무해함에 대해서… 천문학자가 쓴 책이기 때문에 산문이지만 천문학 지식도 상당히 언급되어 있습니다. 하지만 역시 산문이기 때문에 지식 자체보다 그것을 바탕으로 한 저자의 시선이 더 돋보였습니다.

그중에서 눈에 띄는 표현이 있었습니다. 무해하다 저자 소개에도 이런 말이 있습니다.

언제 회신될지 모르는 신호를 우주로 흘려온 우주에는 과연 ‘우리뿐일까’를 깊이 생각하는 무해한 사람들과 그들이 동경하는 하늘, 자연 그리고 우주를 동경한다.

무해하다는 말에는 순수함이 담겨 있습니다. 그 무해한 그들을 사랑하고 그 무해한 세계로 뛰어든 사람. 그래서 무해한 사람 중 한 명. 책을 읽는 동안 그녀의 무해함을 느낄 수 있었습니다.

그녀의 친구가 무해하고 아름다운 화가인 것처럼 그녀도 무해하고 사려 깊은 천문학자라고 생각했습니다.

왜 천문학을 하느냐고 묻는다면…사실 특별한 이유가 있는 것은 아니었다고 왠지 그렇게 되었다고 그녀는 담담하게 말합니다. 그래서 더 좋았어요. 그렇잖아요. 저희의 선택도. 멋있게 이렇다고 딱 말할 수 있으면 좋겠는데 사실 그냥 흐름을 따라 흐르기 때문에 도달하는 경우도 많아요.

그녀가 천문학을 계속하는 이유를 말하면서 언급한 이 선택이라는 단어가 저는 정말 좋았습니다. 제가 자주 하는 생각이거든요.

어느 쪽이든 우리에게는 용기가 필요한 법이니까요. 시작하는 데도 용기가 필요하고, 계속하는 데도 용기가 필요하고, 그만두는 데도 용기가 필요합니다. 어느 쪽의 용기를 낼지는 각자의 선택. 그녀의 선택은 지속되는 쪽에 있었던 것입니다.

보이지 않는 것에서 배운다, 우주가 주는 가르침!어린왕자를 보면서도 천문학적 지식을 떠올려야 할 운명. “어린 왕자를 읽으면서 그런 걸 따지는 거야?” 어딘가 차가운 느낌이 들지만 그녀의 글을 읽고 있으면 오히려 따뜻한 느낌이 듭니다.

어린왕자 안의 잘못된 사실을 보면 숨통이 필요한 사람이지만 연구자이기 때문에 알고 있는 천문지식을 바탕으로 멋진 깨달음을 얻는 사람이기도 하니까요.

보이저호 이전에는 몰랐던 우주. 그 우주가 계속 펼쳐지고 있어요. 그런데 말이죠, 사실 이 우주는 계속 존재하고 있었잖아요. 우주뿐만이 아니잖아요. 보이지 않는 곳에 존재하는 세계입니다. 이 글이 그런 세상의 이면을 떠올리게 했어요.

그리고요, 어린왕자를 읽으면서 팩트체크를 하는데 이렇게 친절한 조언도 아끼지 않습니다. 수성에는 해가 하루에 두 번 지는 명당이 있대요. 멋지지 않아요?

저는 슬플 때 해 뜨는 걸 보곤 하거든요. 왠지 마음이 다시 밝아지는 것 같아서. 새로운 에너지가 충족되면 다시 일어날 수 있으니까요.

그 행성들은 그냥 그 자리에 있을 뿐… 우리 분명히 어렸을 때 ‘수금지화목토천해명’이라고 배웠는데 아이들 가르치려니까 명왕성이 사라져 당황했던 기억이 없어요? 어느 날 갑자기 명왕성이 행성이 아닌 왜소행성으로 분류되면서 ‘수금지화목토천해’에서 그만둬야 했습니다. 그 이유에 대해서 자세히 설명하면서 이런 말을 덧붙이겠습니다.

그냥 명왕성은 겉모습대로 그냥 그 자리에 있을 뿐이야. 저희가 어떻게 부르든 상관없어요. 이 부분에서 저는 우주가 위대하다고 생각했어요. 이 거대한 우주는 단지 자기 자리에서 해야 할 일을 하고 있을 뿐이니까요.

당연한 것처럼 우리가 살고 있는 이 지구에 더 감사했습니다. 대기도 없고 산소도 없고 오존층도 없는 행성이 많은데. 지구는 우리가 충분히 살 수 있는 대기도 있고 산소도 있고 자외선을 막아주는 오존층도 있습니다. 그러니까 우리가 이렇게 편하게 이 삶을 살고 있잖아요. 얼마나 고마운지 몰라요. 지구는 단지 그렇게 생겼기 때문에.

이것은 화성 이야기입니다.

우리는 지구라는 멋진 우주선에 탑승한 여행자들. 우리의 삶은 찬란한 것입니다. 이렇게 찬란한 지구 위에 태어난 행운아들이니까요.

그녀도 엄마

그럼요, 엄마가 귀찮아하는 게 당연한 건 아니니까 아무것도 엄마가 돌보는 게 당연한 이유가 될 수 없는 거죠.

‘우리’에 대한 감사가 책에서 과거 천문학자들을 만날 수 있었습니다. 아직 아무런 도구가 없던 시절 맨눈으로 하늘을 관찰하고 기록하고 주기를 발견하고 차이를 발견한 사람들. 얼마나 오랜 노력과 집중이 필요했을까요? 그렇게 이룬 것을 보니 절로 감탄이 나왔습니다. 그만큼 열심히 정성을 쏟는다는 것은 어떤 것일까. 상상하기도 어렵다고 생각했어요.

고려시대에도, 조선시대에도 그런 기록들이 많이 있대요. 많이 알려진 것은 서양 천문학의 역사지만 사실 한국의 업적도 만만치 않다는 것이다. 보이지 않는다고 해서 아무것도 없는 것은 아닙니다.

제가 소제목에 ‘우리’라고 표현했어요. 이 ‘우리’라는 표현은 이 책의 마지막에 나오는 어떤 질문에 대한 답에서 나왔습니다. 소련과 미국은 항상 우주 경쟁을 해왔잖아요. 결국은 미국이 먼저 달에 사람을 보냈는데 소련 과학자에게 그때 기분이 어땠는지 질문했대요. 그런데 이렇게 대답했대요. ‘우리’가 사람을 달에 보내서 반가웠대.

이 ‘우리’는 인류 전체였던 것입니다. 미국인도 아니고 미국 항공우주국도 아니고. ‘우리’ 어쩌면 지금 우리 삶의 모든 것에 대해 우리는 ‘우리’에게 감사해야 할지도 모릅니다. 그리고 또 생각합니다. 감사의 ‘우리’에게 보답할 수 있는 ‘우리’의 일원이 되어야 한다고. 제가 무엇에 기여할 수 있을까요?

글을 마무리하려고 하니까 중요한 얘기를 아직 안 했네요. 제목이 ‘천문학자는 별을 보지 않는다’잖아요. 천문학자인데 왜 별을 안보는걸까?? 과학자 세계에도 분업이 있거든요. 천문학자라고 해서 모두가 천체망원경을 조절하고 직접 눈독을 들여서 보는 것은 아니라고 한다. 그럼 어떤 일을 하시는지는 궁금하시면 책으로 확인을.

그리고 우리 같은 보통 사람들은 그냥 하늘에 뜬 것을 둥글게 만들어서 별이라고 하는데 실제로는 행성들이라는 것. 게다가 이 책의 저자는 달의 과학자이기 때문에 별을 보지 않을 것이라는 생각도 들었습니다.

저자가 ‘우주의 이해’라는 교양과목을 강의하는 이야기가 책에 나옵니다. 비전공자들이 대부분인 강의 이 강의를 듣는 친구들이 언젠가는 일식을 소재로 한 해를 품은 달 같은 작품을 만들어 달라고 얘기하거든요. 그걸 보면서 아마 이 책이 한 과학자의 서사를 들여다보는 동시에 천문학에 대한 기초지식이라도 좀 알아가는 책이 되기를 바라지 않을까라는 생각이 들었습니다. 그런 면에서는 저에게는 확실히 도움이 되었다고 생각합니다. 전혀 관심을 가질 생각조차 하지 않았던 천문학의 세계에 대해 아주 조금이나마 알 수 있었다고 생각합니다.

그러면 이렇게 오늘 책 리뷰를 마치겠습니다. ^^

참고로 이 책을 보면서 우리가 지구별 여행자라고 이야기했던 김영하 작가의 책 <여행의 이유>가 떠올랐습니다. 다시 펼쳐보고 싶어지네요.제가 가볍게 서평한 글도 있으니 링크를 같이 덧붙여보겠습니다.여행이야기?? 여행이야기!! 처음 이 책을 받았을 때 내가 이 책에 기대했던 것은 무엇이었을까. 박학다식… blog.naver.com